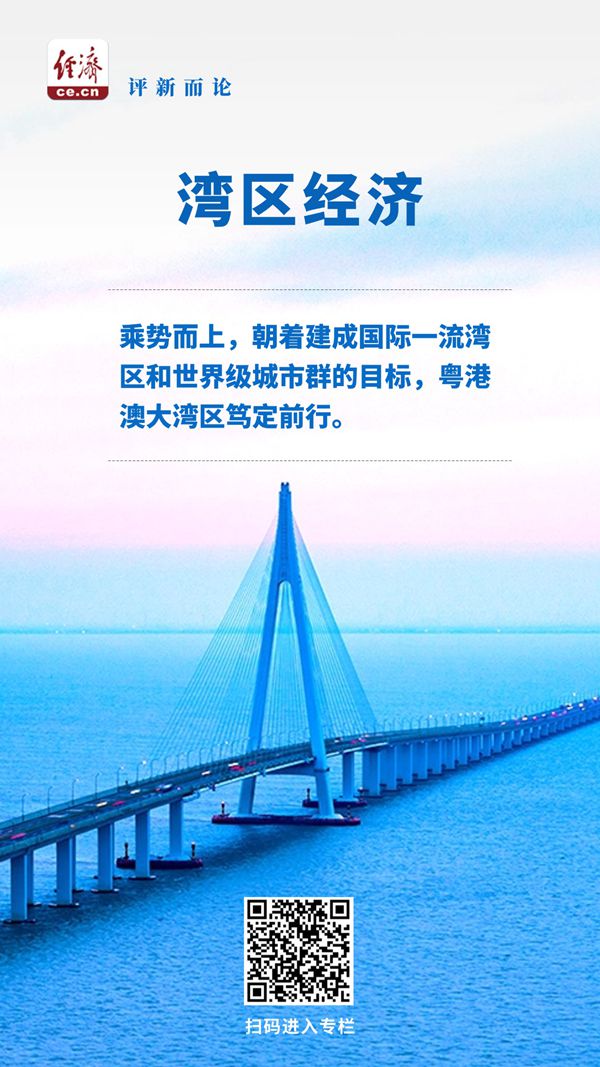

不久前,国家重大工程黄茅海跨海通道正式通车,粤港澳大湾区跨江跨海交通网络再添“关键一横”。交通流量带来发展增量,这将加速大湾区城市群的高效互联互通,促进大湾区经济一体化进程。越织越密的立体交通网,见证着一个世界级湾区的崛起。

这片区域囊括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市,是我国开放水平最高、经济最具活力的区域之一。粤港澳大湾区与美国旧金山湾、纽约湾、日本东京湾并称为世界四大湾区。近日召开的中央经济工作会议提出,要大力发展湾区经济。人们的目光再次聚焦这片改革开放的热土。

自2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发实施以来,粤港澳三地同心勠力,推动粤港澳大湾区路相通、城相融、心相连。粤港澳大湾区经济总量从2018年的10.8万亿元,到2023年突破14万亿元。越来越多的企业扎根广东,今年的粤港澳大湾区全球招商大会达成签约项目1933个,资金总额达到2.26万亿元。

体量大、质量高并不是湾区经济的全部。从“深港通”到债券“南向通”,再到“跨境理财通”,从港澳建筑工程和专业人士跨境执业到商事登记跨境通办,再到首批“湾区标准”清单涵盖食品等23个领域70项标准……5年多来,粤港澳积极探索“一事三地、一策三地、一规三地”,规则机制“软联通”向纵深推进,“制度之异”变为“制度之利”。粤港澳三地对大湾区“一体化市场”的理解也逐步深化,锚定“市场共享”的发展思路更加清晰。

同时也要看到,粤港澳大湾区作为四大湾区中的后来者,与其他湾区相比,仍有一些差距。比如,国外的实践证明,湾区发展要获得成功,就要实现基础设施一体化、要素流动自由化、产业分工协同化、营商环境包容化。站在新的历史起点上,如何大力发展湾区经济呢?

一方面要以重大合作平台为载体,推动粤港澳合作向纵深发展。2023年8月,国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》,河套成为继横琴、前海、南沙之后的第四个粤港澳大湾区重大合作平台。河套被赋予了“打造世界级创新平台和增长极”“成为世界级的科研枢纽”等使命。一年多来,深港合作项目加速落地河套,香港科学园、香港应用科技研究院等相继进驻河套深圳园区,深港协同创新加速连接。

另一方面要以加快国际科创中心建设为引领,带动科创和产业协同发展。如今,位于广东的国家实验室、大科学装置和设施与港澳科研院所互促效益显著:东莞散裂中子源支持港澳科研机构完成超100项实验课题;国家超级计算广州中心专线连接港澳提供算力服务;香港大学、香港科技大学、香港理工大学深度参与鹏城实验室“鹏城云脑”建设。面向未来,粤港澳要持续携手推进原始创新与关键核心技术攻关、科技创新与产业创新深度融合、教育科技人才一体发展和对外开放合作。

当然,大力发展湾区经济,还要发挥湾区的牵引作用。也就是要不断扩大湾区经济的“含金量”,将其自身改革探索形成更多可复制、可推广的经验,为其他地方的发展贡献智慧和力量。乘势而上,朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的目标,粤港澳大湾区笃定前行。(中国经济网评论员 子房先生)

经济日报-中国经济网评论理论频道开放投稿,原创评论、理论文章可发至cepl#ce.cn(#改为@)。详见经济日报-中国经济网评论理论频道征稿启事。

相关文章:中经评论:首发经济魅力在于“新”

版权所有

版权所有